ビジネス文書を書くときに、前文や主文の書き方にばかり目がいってしまい、そのほかの必要な項目が抜けてしまっていることがあります。

文書を構成する要素はどれも大事なものばかりですが、「日付」にも重要な意味合いがあります。

日付の正しい書き方を身につけたい人はご覧ください。

目次

1.日付を書く目的

実務に関連する文書や社交文書など、ビジネス文書は様々な種類がありますが、すべての文書には共通した役割があります。それは、書かれてある情報を長く保全するという役割です。情報を保全することによって、ビジネス文書を読む誰もが、そこに書かれた情報を共有できるのです。いわば共有の財産として、情報を活用できるようになります。

また、文書にしておくことで正確な情報を伝えることもできます。ある業務を見直すときや、誰かに業務を引き継ぐとき、正確に記録した文書があるのとないのとでは、その効率はずいぶん違ってくるでしょう。情報を共有する役割のあるビジネス文書のなかでも、特に、取引先などとやりとりする社外文書では、日付の記入はとても重要です。

取引先との間でトラブルが起こったり、裁判などの紛争に至った場合、過去にやり取りをした経緯や、契約書や念書などの証拠書類を提出することがありますが、日付が記入されていないと、場合によっては法的な効力が無くなってしまうこともあります。そうならないようにするためにも、文書には必ず日付を入れましょう。

2.日付を書く位置は「文書の右上」

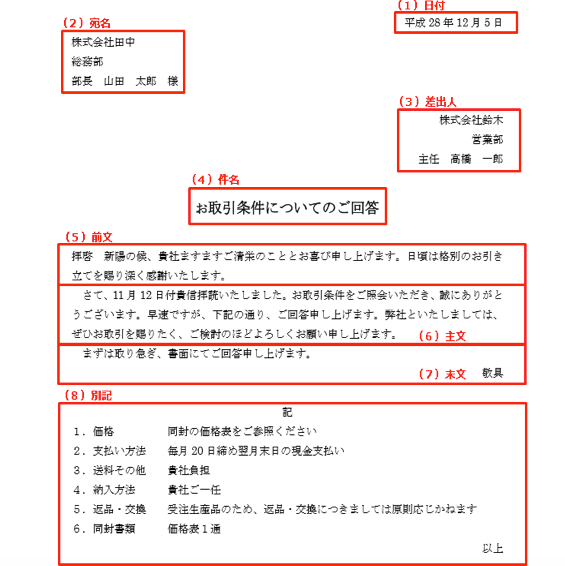

日付を書く位置はビジネス文書の右上です。以下の図の「(1)日付」の場所に書きましょう。

一番上の列に、右詰めで記入します。しっかり覚えておきましょう。

3.日付の書き方

日付を書くときに押さえておくべき4つのポイントをご紹介します。

3-1.年号は発信日を記入する

ビジネス文書を書き始めると、一番最初に日付を記入するため、作成日を日付に書いてしまう人がいますが、これは誤りです。ビジネス文書の日付は、作成日ではなく、発信日(送付日)を明記しましょう。

もし作成日を日付として記入し、相手の手元に文書が届いた日と、文書の日付に期間が空いていると、書面の内容によっては、相手に失礼な印象を与えてしまいます。作成した日付が「平成28年12月1日」であっても、発信(送付)した日が「平成28年12月12日」の場合は、「平成28年12月12日」を日付として記入するのが正しいルールです。覚えておきましょう。

3-2.基本、日付は和暦で書く

年号は、一般的には和暦(平成)で書きます。日本の公的機関が作成する公文書の年の表記は、基本的に元号が用いられており、日本のビジネス社会でもそれが慣例的になっています。

しかし、海外の企業は一般的に西暦を記入しているため、海外に子会社のある企業や、外資系企業とやり取りする場合、会社によっては統一して西暦を採用している場合もあります。その場合は、会社の決まりに従って記入しましょう。

3-3.発信年月日は略さない

日付は正確に記入しなくてはなりません。以下のような書き方は避けましょう。

- H28.12.5

- 12/5

- 28/12/5

- 12月5日

「平成28年12月5日」と明記するのが正しい書き方です。

3-4.公文書には「吉日」は用いてはいけない

吉日は、主に冠婚葬祭の挨拶(慶事など)で用います。請求書や督促状・注文書といった公文書や法的根拠を示す書類では、吉日という曖昧な表現は使用しません。吉日は縁起を担いだ言葉です。あまり日時にこだわらない手紙などで使いましょう。お詫び状やお悔やみ状で吉日を用いると、常識を疑われかねません。正しく使い分けましょう。

4.文書番号の書き方

会社や部署、書類の重要度によっては、文書を効率よく管理するための番号を入れることがあります。そのときは日付の上に「部署名+階層数字」の組み合わせで以下のように書きます。

- 営業部1-1

- 総務部2.1

- 人事部3-(1)

社内で統一したルールを設けることによって、議事録などの文書を管理しやすくなります。ビジネス文書は、情報の保全を目的とする役割もあるため、より正確性を高める方法として役立てましょう。